请输入登录号

请输入登录号 请输入登录号

请输入登录号

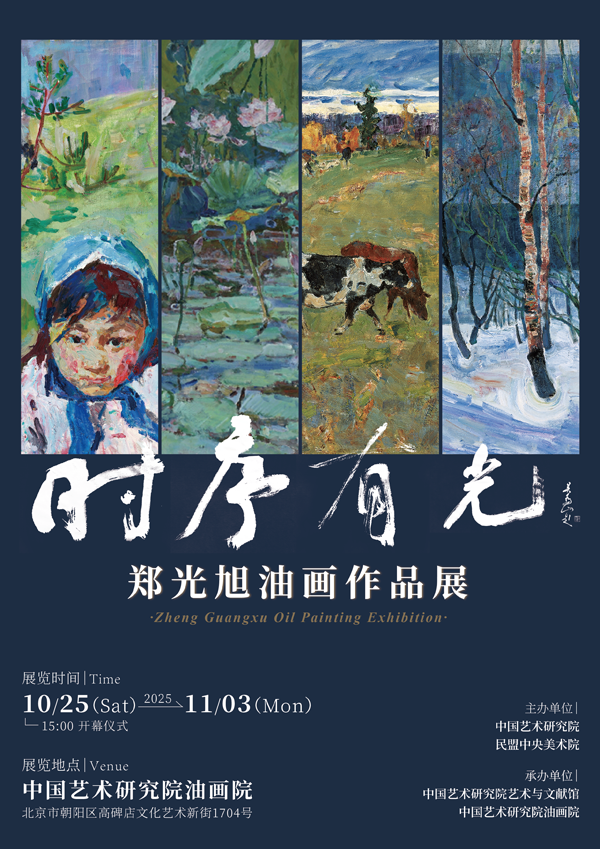

用色彩吟唱自然的颂歌

——观郑光旭油画展

当色彩成为造型的语言时,画面就充满了温暖的诗意。观看郑光旭在中国美术馆的油画展,可见他艺术上最大的优长和最可贵的秉赋是他优秀的“色感”。在他对自然景物的感受中,直觉的色彩感受是优先的,在作画过程中起着主导和支配的作用。他用浓郁而微妙的冷暖相间的色彩塑造形象,使景物的暗部不再是素描的暗部,而是在环境色彩影响下充满含蓄变化的色区,透溢出深沉的意韵。通常说油画的暗部难画,容易因注重光影而变得简单。艺术史上的大家无论古典风格还是现代风格,但凡能将暗部的色彩画得丰富者,作品均有独到的色彩魅力。当作品的暗部具有丰富微妙的色彩时,全画则呈现出高素质的色彩内涵,犹如交响乐的低音拥有丰富的变化时,才衬映出高昂旋律的华釆。郑光旭的“色感”是一种对眼前景色的整体感受,是超越了“观”与“看”的色彩感性,他用油画表现语言传达出他的感受,从而使作品充满自然万物万象的勃郁生机和吐纳气息,尤其是构筑成色泽的交融与色彩的交响。

在列宾美术学院学习的日子里,郑光旭认真研究了俄罗斯绘画的优秀传统,对俄罗斯油画注重光色表现的优长尤有感悟,在看自然看世界之时,他透过表象看到了笼罩在色彩光韵下的万物,将朴素的大地、天空、山峦和树木塑造成具有高级色泽的生命体,从而实现了艺术地表现自然的升华,在歌颂自然中形成自然的颂歌。作为留学俄罗斯的新一代画家,他很好地秉承了俄罗斯油画的色彩诗性,並且转化为自己的油画语言,这是难能可贵的。带着俄罗斯油画给予他的滋养,他在中国大地特别是他的家乡北方风景中找到了宽阔的表现视野,传达出中国北方大地浓郁醇厚的色彩芬芳。以他的白桦树为例,他就在树干树枝的塑造中使用冷暖、黑白变化的色彩,每一笔造型都是色彩的造型,由色彩的变化拉出树干之白的变化,使白桦树的枝干犹如色彩的音符,在画面中闪烁跳跃,构成全画视觉的旋律。

在用色彩展开空间、构筑层次、塑造形象的同时,郑光旭也特别注重油画表现的“笔意”,这体现了他的中国绘画艺术修养。在他的作品中,“见色”与“见笔”並行,在“塑造”形象的体积、形态与空间时,他或运用变化的点和线组织块面,或强调线条的疏密交织,留下书写式的线条印迹,这极大地加强了作为色彩体系的油画的中国文化意韵,在色彩与笔意的结合上建立起自己的风格。可以相信,郑光旭保持着歌咏自然、颂赞生命的这份艺术理想,他将走向更加宽广的境界。

中央美术学院前院长、中国美术家协会主席

范迪安

夏

之

韵

《乡村小码头》

布面油画

60cmx80cm

2007年

《伊拉》

布面油画

90cm×50cm

2007年

《阳光下的帆船》

布面油画

50cmx60cm

2008年

《带‘鱼’的静物》

布面油画

60cmx70cm

2009年

《黄昏》

布面油画

50cmx70cm

2011年

《乡间小路》

布面油画

70cm×50cm

2011年

《欧洲教堂》

布面油画

65cmx50cm

2012年

《留守女童小花》

布面油画

90cmx60cm

2014年

《婺源陀川乡》

布面油画

70cmx60cm

2014年

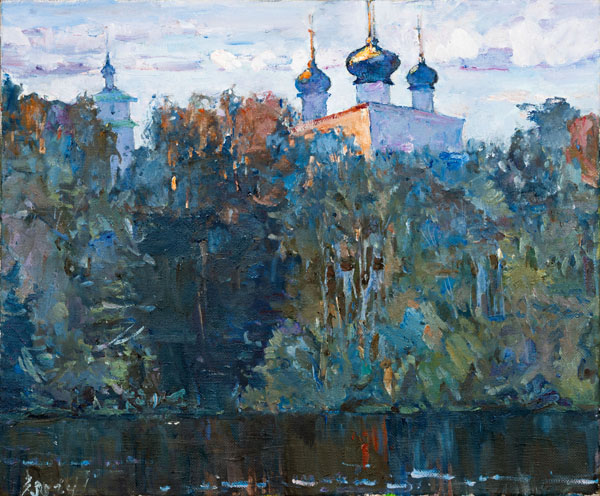

《特里福诺夫修道院》

布面油画

50cmх60cm

2024年

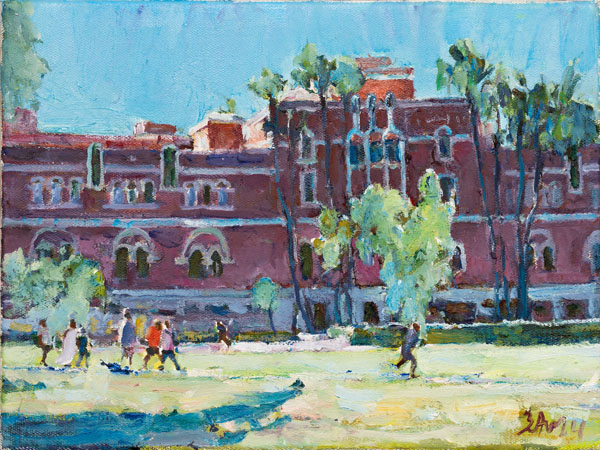

《南加大的校园》

布面油画

30cmx40cm

2024年

《南湖白桦林》

布面油画

80cmx80cm

2025年

《雨中古老的木刻楞房》

布面油画

60cmx80cm

2025年

《任家台的灯塔》

布面油画

60cmx80cm

2025年

《黑河风情园之夏》

布面油画

60cmx80cm

2025年

《阿勒泰齐巴契列克村的傍晚》

布面油画

60cmx80cm

2025年

艺术家简介

郑光旭,1970年12月出生于吉林。现任中国艺术研究院艺术与文献馆馆长、博士生导师、国家一级美术师(专业技术二级岗位),中国艺术研究院教师指导委员会副主任、民盟中央文化工作委员会副主任、中国美术家协会理事、中国艺术教育促进会理事、欧美同学会留苏分会第八届理事会副会长;国家艺术基金、中国博士后科学基金、国家留学基金管理委员会及中国美术馆评审专家。俄罗斯艺术科学院荣誉院士、列宾美术学院荣誉教授,获俄罗斯美术家协会金质奖章、俄罗斯艺术创作协会金质奖章。

美术作品曾入选国内外重要展览80余次(含第九、十、十四届全国美术作品展),于列宾美术学院、中国艺术研究院、中国美术馆等重要艺术机构举办个人画展。42幅作品被中国、美国、俄罗斯等国专业美术馆及艺术机构收藏(其中27幅作品被中国美术馆收藏)。出版《点画砌构》《构图艺术》等专著多部,在《人民日报》《美术》等报刊发表论文多篇,主持国家社会科学基金等项目,并获国家艺术基金首届资助。策划并主办国内外展览二十余场,包括百余名艺术家大型群展、中俄及上合组织国际艺术交流展、“梅兰芳诞辰130周年展”与“《红楼梦》文化展马来西亚特展”等重要文化主题展。

声 明:本文所刊载的包括但不限于图文、音频、视频等各项内容,除特别注明外,均为中国艺术研究院著作权所有,任何单位或个人未经事先书面许可,均不得将以上内容用于任何商业用途,如有未经许可用于商业用途或非法目的而侵害我院相关著作权甚至影响我院声誉的,我院保留追究其法律责任的权利。如需使用相关资料,请提前与我院艺术与文献馆联系。