请输入登录号

请输入登录号 请输入登录号

请输入登录号

古代乐器精品——埙类乐器

埙是我国最为古老的边棱气鸣乐器。历史悠远,原始社会已出现。最初可能是先民们模仿鸟兽叫声而制作,用以诱捕猎物。后随社会进步被作为乐器,并逐渐增加音孔,发展成可以吹奏曲调的乐器。

原始社会的埙,器形多样,如浙江余姚县河姆渡遗址陶埙,呈椭圆形,只有吹孔,无音孔,距今约七千年。陕西西安半坡村仰韶文化遗址陶哨,其形略如橄榄,也只有一个吹孔,距今约六千年。

到了商代,埙有了较大的发展,有陶制、石制和骨制的,以陶埙最为常见,形体多为平底卵形。战国时期陶埙也为平底卵形,但也有其他形状的。秦汉以后,埙主要用于历代宫廷雅乐。

考古发掘和传世埙中也偶见各类特殊形制的陶埙,中国艺术研究院艺术与文献馆藏有怪异人头埙、哨型埙等,以下对馆藏的几件形制特殊的埙类藏品进行介绍。

三彩釉陶哨:宋代传世品,盛家伦遗物,1958年捐赠音乐研究所。陶制容器状边棱类。3孔,高4厘米,腹径3.7厘米,形体为人头状。演奏方法为直接吹奏,指法有颤音、打音、抹音等技巧。

馆藏三彩釉陶哨

怪异人头瓦口哨:宋代传世品,1959年音乐研究所得于振环阁金石瓷陶部。陶制容器状边棱类。3孔,高4厘米,腹径3.5厘米。形体为人头状。演奏方法为直接吹奏,指法有颤音、打音、抹音等技巧。

馆藏怪异人头瓦口哨

鬼头埙:宋代传世品。王善赏1959年捐赠。3孔,高5.7厘米,腹径4.6厘米。埙体呈鬼头状。演奏方法为直接吹奏,指法有颤音、打音、抹音等技巧。

馆藏鬼头埙

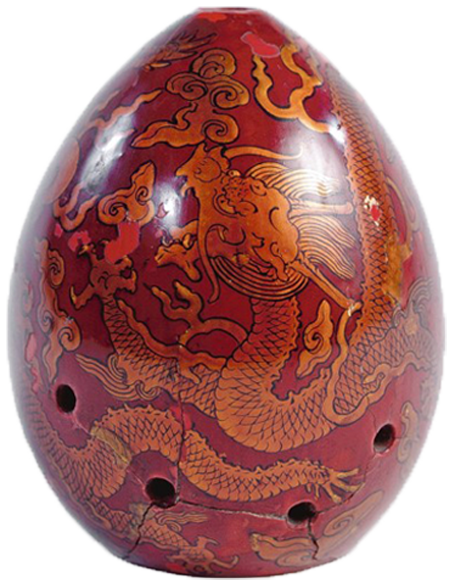

清代古风盛行,古老的埙在文人和音乐界得以复苏盛行,常用于琴埙合奏。在清代的宫廷中和韶乐中,也偶尔使用到埙,据《律吕正义》记载,埙当时并无专门乐谱,直到清末,才有吴浔源的《棠湖埙谱》问世,是历代唯一正式刊印的埙谱专集。中国艺术研究院艺术与文献馆藏有清代宫廷所用的红漆云龙埙,为传世品,梅兰芳旧藏。高8.5厘米,腹径7厘米。形体为平底卵形,六音孔(前四后二),通体髹红漆,描绘金龙和云纹。

馆藏红漆云龙埙正面

馆藏红漆云龙埙背面

任思/文

参考文献:

1.乐声著:《中华乐器大典》,文化艺术出版社2015年5月第1版

2.刘东升主编、中国艺术研究院音乐研究所编:《中国乐器图鉴》,山东教育出版社1992年7月第1版

声 明:本文所刊载的包括但不限于图文、音频、视频等各项内容,除特别注明外,均为中国艺术研究院著作权所有,任何单位或个人未经事先书面许可,均不得将以上内容用于任何商业用途,如有未经许可用于商业用途或非法目的而侵害我院相关著作权甚至影响我院声誉的,我院保留追究其法律责任的权利。如需使用相关资料,请提前与我院艺术与文献馆联系。